Mostrar mensagens com a etiqueta Livros. Mostrar todas as mensagens

Mostrar mensagens com a etiqueta Livros. Mostrar todas as mensagens

quinta-feira, 11 de outubro de 2018

Peneiras

Não gosto de Lobo Antunes enquanto escritor e embirro ainda mais com o boneco Lobo Antunes.

Basta lembrar que, mal publicou o seu primeiro livro, se apressou a mandar traduzi-lo para sueco, tradução paga do seu bolso. Porquê sueco, logo para sueco, santo nome de Deus? Tirem as vossas conclusões, meus amigos. Peneirento que faz aflição.

segunda-feira, 31 de março de 2014

Marta dixit

Há poucos minutos, na minha página do Facebook, tudo num regabofe desgraçado à conta dos livros de Margarida Rebelo Pinto, a Marta teve este desabafo de passar ao bronze: «Tudo o que vem da Margarida Rebelo Pinto não é ficção, é fricção. She just rubs me the wrong way.»

A selecção da fotografia da prestigiada escrevinhadora não é completamente inocente; quando pus os olhos nesta, em que os contornos do soutien se vêem* «com bastante nitidez», percebi que não havia hesitação possível.

Sei Lá - parte II

A nossa estimada Margarida Rebelo Pinto até pode ter um livrinho chamado Não Há Coincidências, pero que las hay...

Ora vejamos. No sábado à tarde passei pela loja de quinquilharias que há perto de minha casa. À porta, como sempre, um escaparate de livros usados. A que, como sempre, deitei uma olhadela. Entalado entre um Harold Robbins qualquer e um livro juvenil de uma colecção que, mesmo ainda adolescente, sempre desdenhei, lá estava essa obra de subido recorte literário que é Sei Lá. Vi naquilo um sinal do destino e, depois de verificar o número da edição (era a 7.ª), paguei sem regatear os 50 cêntimos que me eram pedidos. As coisas que uma pessoa não faz pelo rigor científico de uma investigação! As coisas que eu não faço pelos meus prezados leitores! Até comprar um livro de Margarida Rebelo Pinto, co'a breca!

Ainda no sábado, recebi à noite um e-mail de uma leitora, de seu nome Susana, que me contava que a seguir à leitura da primeira edição de Sei Lá tinha escrito à autora a alertá-la (jocosamente, é certo, mas convenhamos que era irresistível) para esse portento de um fim-de-semana com dois sábados — ou dois domingos, tanto faz. Para sua grande surpresa recebeu, pouco tempo depois, uma carta manuscrita de Margarida Rebelo Pinto (na altura ela ainda tinha, pelo menos aparentemente, alguma humildade, como aponta a Susana) a dizer que o erro seria corrigido na edição seguinte. E a Susana concluía filosoficamente que «Nunca deixou de me surpreender como tal coisa passou em branco, sempre achei que ninguém conseguiu ler o livro até ao fim antes de ser publicado.»

Pois, meus bons amigos, munida que estou agora da 7.ª edição, posso dizer-vos abalizadamente que não senhores, que o erro não foi corrigido nas seis edições seguintes, pelo menos. O erro e os erros, os muitos erros. A minha sorte é Deus ter-me dado este olho imediato (quantas vezes odiosamente incómodo) para a asneira escrita, que parece que até pisca com uma intensidade de lâmpada de mil watts mal abro um livro, uma revista, um jornal ou um blogue, em menos de um quarto de hora detectei uma quantidade muito respeitável — tão grande como a falta de respeito que as letras da autora me merecem.

A 7.ª edição, revista por um senhor chamado Manuel Luís Evangelista, tem pérolas como estas que digitalizei e agora vos apresento.

Esta, como sabem, faz o meu enlevo. A Guidinha que experimente ir aos Preciados de Badajoz (esta minha veia saudosista é incorrigível, já não existem Preciados vai para mais de vinte anos) e pedir uns cremes na perfumaria, a ver a cara de incompreensão das asistentas. Creme, em castelhano, é um substantivo feminino. Las cremas, Guidinha, las cremas. ¿Vale?

Tenho para mim que, se não conhecemos uma língua, é mais prudente abstermo-nos de a usar, nem que seja nas interjeições mais curtas, como voilà — passo a vida a ler voilá em blogues, e rio sempre. A ignorância tem a mania pérfida de se autodenunciar. Mas mais grave, muito mais grave, é quando a ignorância diz respeito à nossa própria língua. A Guidinha escreveu duas vezes (pelo menos, foram as que encontrei) esse magnífico adjectivo tão do agrado da imprensa nacional e dos bloggers: solarengo. Por duas vezes o revisor achou bem e deixou passar, e tão criminoso é o que assalta a vinha como o que fica de guarda.

E, convenhamos, dizer de um andar que, além de espaçoso, é também solarengo, é uma autêntica «contradição em termos» (nem imaginam como deliro com esta tradução, tantas vezes encontrada, da expressão «a contradiction in terms»).

Querem mais? Pois há mais, claro que há mais. E muito mais haveria por certo, tivesse eu tido paciência e não tivesse coisas de qualidade para ler. Fiquem só com mais esta, que dispensa comentários, tão medonha é.

O meu rigor científico poderia ter-se dado por satisfeito e ficado por aqui, mas a optimista incurável (ou ingénua, nem sei bem) que há em mim persistia na esperança de que edições posteriores — que houve seguramente, porque esta 7.ª é ainda de 1999 — tivessem dado uma boa varredela em tão vasto estendal de asneiras. Gastar mais dinheiro estava fora de questão, evidentemente, ir a uma livraria de propósito também, restava-me procurar na Internet. Procurei e encontrei aqui uma outra edição, podem consultar e corroborar as minhas conclusões.

Pois esta 14.ª edição, de 2009, foi revista por um outro senhor, chamado Henrique Tavares e Castro. A questão do fim-de-semana de três dias foi sanada com um providencial feriado a somar-se ao sábado e ao domingo, aleluia! Apraz-me igualmente dizer que aqueles dois solarengos passaram a ensolarado o primeiro (pág. 113 do pdf) e soalheiro o segundo (pág. 115).

Já o resto, lamento lamentar, permanece igual. Os cremes não passaram a cremas, aquele vêm pavoroso não passou a vêem.

Numa adaptação muito livre de A Ceia dos Cardeais, só apetece dizer «Como é diferente a literatura em Portugal!»

sexta-feira, 28 de março de 2014

Sei Lá

Uma amiga minha pôs ontem na sua página do Facebook o trailer do filme Sei Lá, que vi com o mesmo interesse que me teria despertado um tratado de balística.

Li o livro na altura em que saiu, emprestado por uma amiga, que o resumiu assim: «Não vale um caracol, só tem piada por se passar em sítios que conhecemos, o T, a Kapital, o Bairro Alto, o Pap'Açorda, e outros desses.» Despachei-o numa noite, a reparar nos incontáveis erros de português, nas frases defeituosas, nas peneiras da protagonista/autora.

Rebolei a rir com uma frase em castelhano, atribuída ao ex-namorado basco da narradora: «A mi cariño le gustan los cremes.» Los cremes?! Mas não houve em toda a editora uma única alminha que soubesse que creme em castelhano é feminino, la crema?

Mas o êxtase absoluto, a fechar com chave de ouro um livro muito parvo, chegaria com um fim-de-semana de três dias passado no Alentejo. Três dias, sim. Dois domingos, mais concretamente. Mais uma vez, ninguém parece ter reparado na asneira. A não ser a Helena, como descobri há tempos.

O livro teve várias edições desde 1999, espero que algum revisor competente tenha dado uma volta a tanto disparate.

sábado, 8 de fevereiro de 2014

The Lisbon Traviata: the dream cast

Em animada conversa telefónica com o Paulo, ficou decidida e estabelecida entre nós a produção ideal e definitiva da peça de Terrence McNally da entrada anterior. Socorremo-nos das indicações que o dramaturgo nos dá quanto às personagens.

Kevin Spacey — Mendy

«Middle-aged, appealing, somewhat out of shape.

Wears good clothes well. Intelligent.

Wears good clothes well. Intelligent.

His manner can be excessive (it often is) and may take some getting used to.»

Edward Norton — Stephen

«Ten years younger than Mendy but looks even younger. Good looking. Fair. In trim.

Somewhat closed and guarded in his manner.»

Patrick Dempsey — Mike

«Several years younger than Stephen. Handsome, sexual. Dark colouring.

Moves well. Direct manner.»

Diogo Morgado — Paul

(como é português,passa a chamar-se Paulo Santos, em vez daquele inconcebível Paul Della Rovere)

«Mid-twenties. Good looking. Appealing, friendly, open manner. Likes himself.»

Teatro Nacional de S. Carlos

(S. Carlos, e não San Marco, Mr. Terrence McNally!)

Cenógrafo: William Dudley

Decidimos igualmente transferir a acção da peça para 1980, para tornar remotamente plausível que Paulo Santos (e não Paul Della Rovere), se estivesse com uns 26 anos, pudesse ter assistido à Traviata de Lisboa, mesmo que apenas com quatro anos. O pior é que na peça há referências à SIDA, que só surgiu em 1983, e referência a um "novo Almodóvar" em exibição, o que implica que houve pelo menos um filme anterior; ora o primeiro filme de Almodóvar a ser exibido nos Estados Unidos, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, é precisamente de 1980. Moral da história: Terrence McNally que tivesse pensado melhor!

Quando os erros estão no original

Já todos sabem que tenho uma enorme paixão por teatro. E que tenho também uma enorme paixão por ópera. Quando ambas as paixões podem ser reunidas numa peça, dir-se-ia que aterramos no melhor dos mundos, não é verdade?

Não forçosamente. Terrence McNally, dramaturgo premiado com nem mais nem menos do que quatro Tonys, escreveu em 1985 esta The Lisbon Traviata, que nunca vi em palco, a única das suas peças que vi foi Master Class (Tony para a melhor peça de 1996).

A acção decorre no presente (de então) e a peça foi considerada ousadíssima, viviam-se os primeiros e conturbados tempos da SIDA, Rock Hudson, o primeiro nome mundialmente conhecido a sofrer da doença, morreu nesse ano. Todas as quatro personagens da peça são gays, duas delas, Stephen e Mike, numa relação de anos que agoniza nos seus últimos dias, quando já surge no horizonte uma terceira pessoa para Mike, um rapazinho mais novo de seu nome Paul (fixem este nome), que, diz-nos o autor, está a meio da casa dos vinte. Seria portanto rapaz a rondar a minha idade, já que nasci em 1960.

Devo dizer que a peça poderá ser um tédio monumental para quem não saiba bastante de ópera, tamanho é o desfilar de nomes e títulos, um autêntico name dropping que chega a soar oco e fútil, tanto se saltita nas referências a nomes como (abramos ao acaso, vejamos, serve a página 11) Thais, Beverly Sills, Manon, Dame Janet Baker, Régine Crespin, Nuits d'Été, Eleanor Steber, Christa Ludwig, Suzanne Danco, Hildegard Behrens, L'Invitation au Voyage, Jessye Norman. Tudo isto numa única página, menos de um minuto em palco.

O pretexto para a peça é o facto de ter acabado de surgir no mercado uma nova Traviata com a Callas (fui verificar, o disco foi lançado em 1980), uma gravação pirata da sua célebre Violetta de 27 de Março de 1958 em Lisboa, no Teatro de S. Carlos. Gay que se preze costuma adorar ópera. Mais ainda, gay que adore ópera tem geralmente uma autêntica obsessão por Maria Callas. O próprio Terrence McNally a tem confessamente, ou não teria escrito esta peça. Nem teria escrito Master Class, que é justamente sobre as aulas que a diva deu em 1971 e 1972 na famosa Juilliard School de Nova Iorque.

Para abreviar, até porque as probabilidades de qualquer um de nós vir a ver a peça em palco são escassas, vou directa aos erros. Por razões que seria demorado explicar, o primeiro acto decorre em casa de Mendy (muito gostaria eu de ter visto Nathan Lane no papel!), a seguir a um jantar em que tem Stephen como convidado. Stephen calha a mencionar a Traviata de Lisboa, que acabou de comprar, e a partir daí Mendy fica posseso, num frenesi insuportável, quer à viva força ir buscar o disco, morre se não o ouvir quanto antes. Stephen recusa firmemente, Mike está na casa de ambos e recebe nessa noite o seu novo namorado. Que nasceu em Portugal, filho de portugueses, que poderá (ou não, e é isso que Mendy tenta desesperadamente tirar a limpo) ter sido levado pelo avô a ver a Traviata de Lisboa, no Teatro San Marco — leram bem. E que se chama Paul Della Rovere — também leram bem.

No fabuloso All that Chat, fórum do não menos fabuloso Talkin' Broadway, vi-me há uns bons doze anos envolvida numa discussão sobre a peça. Apontei estes dois erros, e foi uma risota. Se uns quantos sabiam que a nossa casa nacional de ópera se chama na verdade Teatro de S. Carlos e concordaram que era um erro grosseiro, e inadmissível, da parte de alguém que escreve uma peça inteira sobre uma récita que nela decorreu, todos ignoravam que Paul Della Rovere nunca poderia ser um nome português. E todos concordámos em que Terrence McNally poderia e deveria ter feito qualquer coisa de tão simples como telefonar para a Embaixada de Portugal e pedir uns quantos nomes portugueses. Custava muito?

E depois a discussão surgiu, lançada por mim, quanto ao terceiro erro. O tal Paul, ainda a viver em Portugal, nunca poderia ter sido levado pelo avô a ver a Traviata da Callas em 1958. A ser já nascido (lembrem-se de que o dramaturgo o situa nos mid-twenties em 1985), seria ainda criança de colo. E se, como concordámos todos quando a galhofa já era imparável, em vez da Traviata, a ópera fosse Medea, a criancinha bem poderia ter ficado traumatizada para o resto da vida. Mas não se levam crianças de colo para a ópera, pois não?

terça-feira, 4 de fevereiro de 2014

Da tradução e da revisão

Vou tentar que isto não fique muito longo. Vou tentar, principalmente, que não soe sentencioso.

Acabei já depois da uma da manhã este A Verdade Sobre o Caso Harry Quebert, de Joël Dicker. Comecei a lê-lo cedo no domingo, ao pequeno-almoço, o que quer dizer que o despachei em dois dias — proeza de não pouca monta, se considerarmos as suas 684 páginas.

Que o livro se devora, que é viciante, é incontestável. Se é um grande livro? Não, sinceramente não me parece que seja. Não me imagino a relê-lo, o que creio ser um bom critério inicial para avaliar qualquer livro. Digamos que é o novo Código Da Vinci. Como policial (à falta de melhor designação), digamos que é como um romance de crime aberto de Agatha Christie com o dobro do tamanho e metade da qualidade de escrita. Mas isto, repito, é apenas a minha opinião, estou aberta e até curiosa quanto às vossas opiniões discordantes. É que o livro recebeu apenas o Grande Prémio de Romance da Academia Francesa (e quem sou eu para discordar da Academia Francesa, em que pontifica, no lugar n.º 12, o meu amado Jean d'Ormesson?), o Prémio Goncourt e o prémio da revista Lire para o Melhor Romance em Língua Francesa.

Mas não é sobre o livro em si que quero falar, é sobre questões de tradução e revisão que a bisarma que é esta edição portuguesa de 684 páginas ilustra às mil maravilhas.

Aos meus olhos, o bom tradutor é aquele que conhece a fundo a língua da qual traduz e que se exprime com elegância e correcção na língua para a qual traduz. O bom revisor deverá escrever com maior correcção ainda, porque é ele quem fixa o texto definitivo, são seus os últimos olhos a percorrerem o texto antes da entrada na gráfica e da saída para o mundo. O bom tradutor até pode pontuar deficientemente e fazer aqui ou ali o seu erro ortográfico, contanto que as palavras escolhidas espelhem fielmente e com riqueza as do autor; para o resto temos o revisor, para polir eventuais arestas, para suprir distracções mais do que naturais em quem, de tão mergulhado na conversão de um texto de uma língua para outra, de dar voltas e mais voltas, «deixa cá ver como é que fica melhor...», «não, antes assim», acaba fatalmente por perder as árvores de vista para só ver a floresta — a verdade é que tenho uma admiração e um respeito sem limites por um bom tradutor. E ambos, tradutor e revisor, devem ter, em doses iguais, uma boa cultura geral.

Aos meus olhos, o bom tradutor é aquele que conhece a fundo a língua da qual traduz e que se exprime com elegância e correcção na língua para a qual traduz. O bom revisor deverá escrever com maior correcção ainda, porque é ele quem fixa o texto definitivo, são seus os últimos olhos a percorrerem o texto antes da entrada na gráfica e da saída para o mundo. O bom tradutor até pode pontuar deficientemente e fazer aqui ou ali o seu erro ortográfico, contanto que as palavras escolhidas espelhem fielmente e com riqueza as do autor; para o resto temos o revisor, para polir eventuais arestas, para suprir distracções mais do que naturais em quem, de tão mergulhado na conversão de um texto de uma língua para outra, de dar voltas e mais voltas, «deixa cá ver como é que fica melhor...», «não, antes assim», acaba fatalmente por perder as árvores de vista para só ver a floresta — a verdade é que tenho uma admiração e um respeito sem limites por um bom tradutor. E ambos, tradutor e revisor, devem ter, em doses iguais, uma boa cultura geral.

A tradução deste A Verdade Sobre o Caso Harry Quebert pareceu-me boa, muito boa até, mais ainda se considerarmos o gigantismo do trabalho. Detectei APENAS dois erros (o que é notável, considerando a aflitiva quantidade de baboseiras que passamos a vida a encontrar nas traduções mais banais, baboseiras essas que se tornam ainda mais ofensivas em livros com preços de capa acima dos vinte euros). O primeiro erro, nada de grave, a palavra "eficácia" quando deveria ser, claramente, "eficiência" — uma medida é eficaz, um desempenho é eficiente. Surge duas vezes. O segundo erro, para mim surpreendente e incompreensível, foi um "conquilhas Saint Jacques" encontrado a páginas tantas. "Coquilles Saint-Jacques" (não esqueçamos que o original é francês) são muito simplesmente vieiras.

E a revisão? Pois a revisão, a cargo de três revisores diferentes, o que pode ser bom numas coisas e mau noutras, também é excelente, apraz-me dizer. Francamente superior à média, se querem a minha opinião.

E a revisão? Pois a revisão, a cargo de três revisores diferentes, o que pode ser bom numas coisas e mau noutras, também é excelente, apraz-me dizer. Francamente superior à média, se querem a minha opinião.

Não se deixem impressionar desfavoravelmente por esta selva de coisinhas encontradas e assinaladas, porque é mesmo disso que se trata quase sempre: coisinhas. Erros graves encontrei um único, um medonho "encarregue" como particípio passado, coisa que não existe, é "encarregado" — "fora encarregado", "tinha sido encarregado", por exemplo. A forma verbal "encarregue" existe apenas no conjuntivo (que eu encarregue, que ele encarregue). Infelizmente passamos a vida a ouvir e a ler este disparate. Erros de ortografia, que me lembre, também só encontrei um, um "reboliço" (escreve-se "rebuliço").

Foi muito agradável encontrar sempre (tirando um único caso, foi distracção, pela certa) bem escrita uma coisa que 97% das pessoas (sim, arrisco esta percentagem incrível) escrevem mal: o verbo deparar sem pronome reflexo. Toda a gente escreve "deparei-me com", "deparou-se com", e está errado; "deparei com", "deparou com", pura e simplesmente. Pensem um bocadinho, usem o bom senso, que é coisa muito útil. Há alguma necessidade do pronome reflexo? Não, pois não? Ora aí têm, é ou não é simples? Faz ou não faz sentido?

Foi igualmente agradável verificar que, quase de certeza, apenas um dos revisores persiste no erro de escrever "ter a ver com" em vez do correcto "ter que ver com". E agora entramos na questão delicada que pode ser ter três pessoas a reverem uma obra. Podemos pensar, com toda a lógica, que três pares de olhos vêem mais do que um único, mas as coisas não são bem assim. Para começar, há que fixar critérios, para não depararmos [esta foi deliberada, confesso] depois com coisas ora escritas assim, ora assado. E isto do Português não é a casa da Joana, há regras, e a primeira coisa que o revisor deve fazer é conhecê-las e ater-se a elas. E não fica bonito ler ora "Coca-Cola" em redondo, ora "Coca-Cola" em itálico, como deve ser, já que é em itálico que as marcas devem ser grafadas. Tal como não fica bonito ler agora "no Alabama" para, umas quantas páginas adiante, já se ler "em Alabama". Foi por coisas destas, pela falta de uniformidade, que percebi o esquema de revisão adoptado: a cada revisor foram distribuídos bocados diferentes do livro. Se atentarem na imagem acima, talvez consigam ver que a floresta de post-its se adensa ali por volta das páginas 500, que registam gralhas muito mais frequentes do que o resto do livro; insignificantes? sim, sem dúvida; mas gralhas, ainda assim, e o que se quer, tanto quanto possível, é um livro absolutamente limpo.

Ora isso, um livro absolutamente limpo, é coisa quase utópica — há sempre uma maldita de uma sílaba que falta (alguns casos), quando não é mesmo uma palavra inteira (mais uns quantos) ou até uma vírgula que, por mais se leia e releia, não se vê que está a separar sujeito e predicado, crime de lesa-majestade na nossa língua; encontrei esse erro uma única vez, e foi seguramente distracção ou cansaço visual, nenhum destes três revisores deixaria passar tal coisa, percebi perfeitamente.

Acresce que, por isso mesmo, por um livro absolutamente limpo ser coisa quase utópica, temos de considerar uma última possibilidade: a de haver erros no original, erros não detectados quer pelo autor quer pelos revisores iniciais. Desses encontrei três, e fizeram-me sorrir, confesso. A acção do romance decorre nos Estados Unidos, mas o autor é europeu e escreve em francês, lembram-se? Pensamento e grafia atraiçoam-no por três vezes, fazendo-o deslizar para o terreno natal. É assim que, duas ou três vezes, uma tal "Terrace Avenue" surge de repente como "Terrasse Avenue"; é assim que nos surge primeiro um "gofres" (do francês "gaufres") para, lá mais para a frente, surgir a mesmíssima guloseima, desta vez correctamente, já que estamos nos Estados Unidos: "waffles". E é assim que, finalmente, se encontra um prato qualquer que, numa ementa, custa não sei quantos euros. Aqui tive de rir, confesso. Esperem, fui confirmar. Estava a esquecer-me de um outro erro, ainda por cima boçal. Eis o que pode ler-se na página 243: «Costoleta de porco: 8 euros.» "Costoleta", a sério? A palavra remete-me logo para restaurantes tascosos em que a redacção das ementas nos faz hesitar entre a vontade de rir e a de chorar.

Por último, e porque isto, tal como eu receava, está já a ficar demasiado extenso, devo dizer-vos que ao longo de todo o livro encontrei consistentemente a mesma forma de desacordo verbal que é um erro tão disseminado que às vezes pergunto a mim mesma, desconcertada, se só eu e mais duas ou três pessoas que (felizmente) conheço daremos por ela. E é coisa mesmo muito feia de ler, quando se abrem os ouvidos. Mas isso, meus bons amigos, fica no segredo dos deuses, por enquanto, reservado que está para a editora, à qual tenciono oferecer os meus préstimos. E apenas no caso de me contratar para a revisão da segunda edição, claro está, que sou boazinha mas não sou parva.

quarta-feira, 8 de janeiro de 2014

Ler Devagar. Mas não tanto.

Foi logo depois do lauto almoço que se seguiu à caminhada que contei na entrada anterior. A amiga do Luís que tinha almoçado connosco trabalhava na livraria da LX Factory, insistiu que aparecêssemos por lá. E nós fomos com todo o gosto.

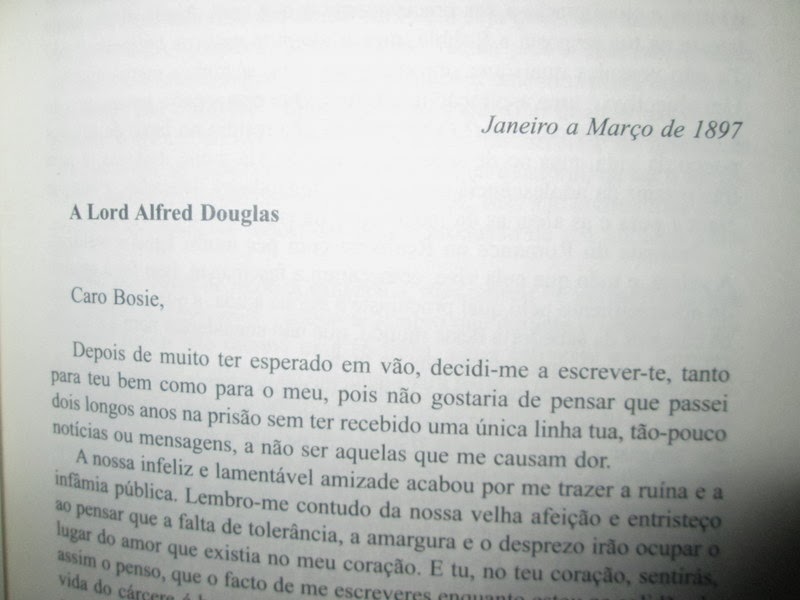

Em má hora, confesso. Dei logo com os olhos na capa de um livro que me pôs a hiperventilar. Ainda antes de pegar no dito já devia saber que ia entrar numa disputa. Sou tão parva! O expositor estava mesmo à frente do balcão, em que pontificava uma senhora de ar teutónico, cabelo grisalho já a atirar para o branco e cortado asceticamente curto, ar tudo menos simpático. Interpelei-a com o livro na mão, «Desculpe, que parvoíce é esta? Isto é o De Profundis!» Deviam ver o ar sobranceiro da senhora, que mentalmente baptizei logo como Frau Helga, olhando desdenhosamente para aquela criatura em trajos de caminhar e que, seguramente, não sabia nada de livros. A criatura era eu e, para desgraça de Frau Helga, sabia mais sobre Oscar Wilde de olhos fechados do que ela com todos os sentidos alerta. Frau Helga despediu altivamente uma frase para reduzir o mosquito (eu) ao silêncio: «Isto é um livro novo.»

Não fosse Oscar Wilde um dos amores supremos da minha vida, não lhe conhecesse eu toda a obra de cor e salteado, fosse eu mais nova, talvez tivesse respondido. Não, com mil diabos! Eu estive no Père Lachaise a 30 de Novembro de 2000 à hora exacta em que se cumpriam cem anos sobre a morte de Oscar Wilde, por coincidência o livro que levei comigo até era justamente De Profundis (há algures neste blogue uma fotografia, nem vou procurá-la agora), aquele último grito desgarrador de uma paixão que só redundou em desgraça. Não dei mais resposta à muito arrogante Frau Helga, dei meia volta e fotografei a capa do livro. E a primeira página de texto. Frau Helga é uma besta, Frau Helga percebe tanto de livros como eu percebo de Física Quântica.

Um livro novo? Frau Helga, por favor! Fique aqui com a digitalização possível do original daquela primeira página. É que o livro (The Complete Works of Oscar Wilde, comprado em Sheffield a 13 de Junho de 1990) tem 1216 páginas e não quero danificá-lo, como tal a qualidade da digitalização é pobre.

Frau Helga, provavelmente, continua a passar informações erradas a leitores sequiosos como eu sou desde sempre.

Foi deliberadamente que me abstive de a contrariar, logo que percebi que a senhora era ignorante. O que me preocupa são as informações esdrúxulas que a senhora possa passar a pessoas genuinamente interessadas nos livros que encontram na Ler Devagar. Frau Helga é uma calamidade.

sábado, 4 de janeiro de 2014

Guilty pleasures

A página da Marta no Facebook é para mim uma permanente fonte de gargalhadas. Temos várias paixões em comum, Beatles e gatos à cabeça de todas. Há outra paixão dela, os vernizes de unhas, não sendo outro tanto para mim, que me aventuro muito pouco nas cores e recuso com firmeza brilhos, enfeites, bonecada e quejandos, em que a vou acompanhando sempre, não vá apresentar-me de repente uma tonalidade irresistível. Tal como, aliás, faço com a Miss Verniz. Com abordagens diferentes, o blogue da Marta sempre em tom jocoso (tinha de ser!), ambas prestam um valioso serviço público à nossa vertente galinhola. Entre ambas vou sabendo de tudo o que pode interessar-me em matéria de vernizes, e não preciso de mais. Havia um outro blogue fabuloso na matéria, de uma pequena holandesa. Parado há dois anos e meio (disse-me a Marta das razões), deixo-vos com o nome, porque ainda podem consultá-lo e pode ser-vos muito útil. Lacquerized.

Mas voltemos à Marta. Ambas somos anglófilas perigosas (Izzie, junta-te a nós!). Coincidimos em embirrações e afectos quanto à família real britânica: ambas veneramos a Rainha, ambas gostamos e sempre gostámos imenso do Príncipe de Gales e da Duquesa da Cornualha, ambas embirrámos sempre com a Princesa de Gales, manipuladora daqui até à estratosfera.

E foi justamente por causa de Diana, Princesa de Gales, que a fotografia abaixo surgiu. Em conversa com a Marta, e a coisa veio perfeitamente a propósito, perguntei-lhe se já tinha lido The Diana Chronicles, de Tina Brown. A Marta não sabia do livro, mas disse-lhe aquilo que continuo a achar dele: uma óptima biografia, e imparcial. Se era para cascar (a parte com que mais nos identificávamos), Tina Brown lá estava, devidamente secundada por testemunhos indubitáveis; se era para falar da princesa em termos laudatórios, Tina Brown também lá estava, mas muito menos, claro — ao fim e ao cabo trabalhava com os elementos possíveis.

Entusiasmada, a Marta correu para a Amazon, encontrou o livro, encomendou-o. E devorou-o de fio a pavio. E, duas ou três semanas mais tarde, brindou-me com a imagem abaixo, só para mim, à laia de agradecimento. Perfeitamente ilustrativa do seu sentido de humor, muitas vezes pérfido e sempre delicioso. É que a Marta também faz produções fotográficas. É capaz de se vestir e de montar todo um cenário apenas para obter um efeito cómico. Junte-se a isto uma cara extraordinariamente expressiva e o resultado pode ser qualquer coisa como a imagem abaixo.

sexta-feira, 3 de janeiro de 2014

Life Downstairs

«“If I were reading this diary,”

Virginia Woolf wrote in her journal, in 1929, “I think I should seize with

greed on the portrait of Nellie, and make a story—perhaps make the whole story

revolve around that—it would amuse me. Her character—our efforts to get rid of

her—our reconciliations.” Woolf was referring to Nellie Boxall, the domestic

servant who spent eighteen years with the Woolfs until her tumultuous

dismissal, in 1934. (Woolf didn’t elaborate on the cause, writing only that it

ended with Nellie standing in the kitchen, “grasping a wet cloth at the sink

and staring.”) Nellie so occupied Woolf’s thoughts that, as Alison Light

reports in her wonderful 2008 book, “Mrs. Woolf and the Servants,” “Virginia

wrote obsessively about Nellie in her diaries and letters.” Nellie-related

anecdotes—her refusal to make marmalade, her “rather waspish” behavior toward

unannounced guests, the fact that she gave notice ten times in six years—crop

up everywhere in Woolf’s writing; so much, in fact, that “editors have been embarrassed

by their superfluity.”

At the turn of the twentieth

century, domestic service was the single largest occupation in Britain, as well

as the greatest economic provider for women. By 1850, eighty per cent of

servants in middle-class homes were female. As Light persuasively argues, “The

history of service is the history of British women.” And yet servants are a

ghostly presence in the literature of Woolf’s time. They are seen and unseen,

both part of the family and perpetual outsiders. In 1941, Woolf wrote a scene

that included a lavatory attendant, but later drafts of the same piece

contained no sign of her. “The shadowy outlines of the poor and of servants can

be seen in many of the earlier versions of Woolf’s work,” Light writes. “Why

did she so often blue-pencil them out?” Light theorizes that Woolf “was driven

by the urgent need to handle and reshape what she found unaesthetic, even

repulsive, especially when it concerned the life of the body.” And what greater

reminder is there of the life of the body than a person whose role is to

administer to it?

Woolf wasn’t the only one to

“blue-pencil” out the servants. While literature is filled with famous

governesses—Brontë’s Jane Eyre, Thackeray’s Becky Sharp, and the unnamed

narrator in James’s “The Turn of the Screw,” to name a few—the same isn’t true

for housemaids. (There’s the famous exception of Pamela, Samuel Richardson’s

eighteenth-century housemaid, who undergoes a long and torturous seduction at

the hands of her master, but she is one of the few who is fully at the center

of a novel.) The distinction is important: governesses had a degree of literacy

and social mobility that housemaids did not; they were largely middle class,

and, but for their clothes, they could pass as members of the upper class. But,

unlike governesses, housemaids were essential to the functioning of most

Victorian homes. As Light writes, “Without all the domestic care and hard work

which servants provided there would have been no art, no writing, no

‘Bloomsbury.’ ”

This hard work went largely

unacknowledged in literature until the second half of the twentieth century,

when the diminishing presence of household staff in English society coincided

with an increased demand for first-person accounts of servants’ lives. Lucy Lethbridge,

in “Servants,” a history of domestic service, lists many such memoirs: “Below

Stairs,” the best-selling 1968 autobiography of Margaret Powell, a former maid;

Jean Rennie’s “Every Other Sunday”; and countless how-to books by ex-butlers,

with titles like “Ager’s Way to Easy Elegance” and “Butler’s Guide: Clothes

Care, Managing the Table, Running the Home and Other Graces.” Between 1971 and

1975, “Upstairs, Downstairs,” the British television series about the goings-on

in an Edwardian household, reached an estimated billion viewers worldwide.

We are now in the grip of another

servant renaissance. Powell’s sequel to “Below Stairs,” called “Servants’

Hall,” was published in 2013; the memoir “Rose: My Life in Service to Lady

Astor,” from 1975, is back on the shelves as a new Penguin paperback; and “Life

Below Stairs: The True Lives of Edwardian Servants” was published in 2012.

Servant-focussed movies like “the Butler” and “The Help” have captured the

attention of Hollywood, and then, of course, there’s “Downton Abbey,” ITV’s

runaway hit show.

Perhaps the most distinguished and

powerful example of this newly revived genre is Jo Baker’s recent novel,

“Longbourn,” which asks readers to think of the unpleasant chores that make up

the unwritten backdrop to one of the most celebrated novels in English

literature. Those familiar with “Pride and Prejudice” know that, midway through

the Jane Austen novel, Elizabeth Bennet embarks on an expedition to Derbyshire

with her aunt and uncle, where she and the Gardiners visit the magisterial

grounds of Pemberley, Mr. Darcy’s estate. But few readers wonder who looks

after the four Gardiner children while their parents are away. We read that the

little ones stayed behind in Longbourn, with the Bennets, but, swept up in the

impending romance between Elizabeth and Mr. Darcy, we don’t give these

practical arrangements much thought. But in Baker’s retelling, which is

centered on the Bennets’ young housemaid Sarah, the Midlands trip is the cause

of “a deal of extra trouble, and noise, and meals, and washing…. shitty

nappies, the wetted beds: the work.”

In “Longbourn,” pumps are cranked,

buckets are filled, chamber pots are emptied into reeking outhouses. We read

about servants’ “footsore hours” and backbreaking tasks, and we encounter the

Bennet sisters mostly via their soiled linens, “their sweat, their stains,

their monthly blood.” In Baker’s novel, Kitty and Lydia, the younger Bennet

girls, treat the servants insufferably, while Jane and Elizabeth are as

benevolent toward them as social restrictions allow. They give the maids their

old dresses, and even books, though they don’t mind dispatching a young maid

into the driving rain to buy shoe roses. (Austen writes, “The very shoe roses

for Netherfield were got by proxy.”)

“Pride and Prejudice” experts can

take pleasure in Baker’s fidelity to the details of the Austen novel: as she

explains in an afterword, every carriage that the Bennets take in “Pride and

Prejudice” awaits them in “Longbourn”; every meal the family eats in the former

book has been prepared in the latter. But the book’s greatest strength lies in

its precise, unsparing descriptions of the physical squalor and destitution of

nineteenth-century downstairs life. “He was dirty,” she writes of James. “His

fingernails were black, his hair filthy, there was a rime of grey about the

skin and clothes. And the clothes themselves looked as though they’d been

stolen off half-a-dozen different washing lines.” Mr. Darcy studies Sarah “as

if she were an unconsidered household item that had abruptly ceased to

function.” And Sarah, in turn, offers, a slanted, skeptical look at Austen’s

much loved heroines. Glancing at Elizabeth, before they depart for Pemberley,

Sarah reflects, “Perhaps it was not an easy thing, to be so entirely happy.

Perhaps it was actually quite a fearful state to live in—the knowledge that one

had achieved complete success.” In this telling, Elizabeth has nothing more to

aim for—it is Sarah who keeps striving to blaze her own path in life.

Adaptations of “Pride and Prejudice”

are not new, of course. We’ve seen everything from “Bridget Jones” to a

portrayal of Lizzie’s past as a zombie hunter. But “Longbourn,” with its

emphasis on the live-in servants, offers an especially appealing, and timely,

reworking of the classic. What accounts for the sudden burst of interest in

life downstairs? The answer may be related, in part, to our troubled economy

and to a new sense of reluctant identification with the nineteenth-century

underclasses. Stories about servants offer us a two-fold consolation:

unfettered access to the lives of the upper classes, as well as a kind of

schadenfreude in observing the narrow lives of British servants more than a

hundred years ago. The economy may be tanking, but at least we don’t have to

unload stinking chamber pots into the sewer. We may not be swimming in

champagne but, as the surge in servants’ literature reminds us, we could do far

worse. We indulge in a tendency to subsume our present problems in a fiction

about the past.

Baker’s novel goes beyond escapist

fantasy, drawing subtle comparisons between past and present. Much as Jean

Rhys’s reimagining of “Jane Eyre” through a postcolonial perspective became

popular in the late nineteen-sixties, when “Wide Sargasso Sea” was published,

so is Baker’s class-conscious reconsideration of “Pride and Prejudice”

representative of our own time. Theirs is not a restrictive view of the past

but an inclusive one, similar to Kazuo Ishiguro’s in his nuanced depiction of

Stevens, the aging butler-narrator of “The Remains of the Day.” In the novel,

Stevens gradually comes to term with certain unattractive truths about his

former employer, Lord Darlington. Toward the end of the book, Stevens’ fierce

sense of loyalty is suddenly shot through with a hint of rebellion:

Lord Darlington wasn’t a bad man. He wasn’t a bad man at all. At least he had the privilege of being able to say at the end of his life that he made his own mistakes. His lordship was a courageous man. He chose a certain path in life, it proved to be a misguided one, but there, he chose it, he can say that at least. As for myself, I cannot even claim that. You see, I trusted. I trusted in his lordship’s wisdom. All those years I served him, I trusted I was doing something worthwhile. I can’t even say I made my own mistakes. Really—one has to ask oneself—what dignity is there in that?

This kind of rebellion also crops

up, and is expanded upon, in “Longbourn,” leading Sarah to reflect that “no one

should have to deal with another person’s dirty linen.”

Photograph:

London Stereoscopic Company/Getty»

Por mais que abomine a exploração despudorada dos valiosos e apetecíveis filões que podem ser romances muito amados por sucessivas gerações de leitores, e temos exemplos deploráveis como há coisa de vinte anos aquela absurda e revoltante continuação de E Tudo O Vento Levou ou, mais recentemente, o sacrilégio de que Os Maias foi vítima, a verdade é que este romance de Jo Baker, Longbourn, me despertou grande curiosidade, e não sinto que violente a minha paixão pela obra-prima que lhe deu origem. Porque não toca na história que conhecemos de cor e salteado, ainda que a cada renovada leitura possa sempre surpreender-nos por mais um pormenor que antes nos tinha passado despercebido, prova inequívoca da grandeza da criação do escritor. Longbourn não acrescenta nada a Orgulho e Preconceito, acaba onde acaba o original, com o casamento de Lizzie e Mr Darcy. Não vemos a nova Mrs Darcy principescamente instalada em Pemberley a tomar um chá benevolente com a Miss Bingley que tão pouco simpática nos é ao longo do livro, e que provavelmente só não teria acabado os seus dias como solteirona amarga instalada em casa do irmão ou da irmã porque dona de apetitoso dote.

Se Beaumarchais deu uma continuação desencantada (e revolucionária, muito seguramente um dos pequenos rastilhos isolados que, todos somados, levaram à tomada da Bastilha em 1789) à sua deliciosa peça O Barbeiro de Sevilha, estava no seu direito, a peça era sua e dela podia fazer o que quisesse, e assim nasceu As Bodas de Fígaro. Que tais obras tenham dado origem a duas das mais soberbas construções musicais que a humanidade conhece, a primeira pela mão de Rossini e a segunda por Mozart (e Da Ponte, convém não esquecer o extraordinário libretto) pouco interessa agora. O que me repugna é que estranhos venham mais tarde pegar em extraordinárias obras que se tornaram património cultural de todos para as usar em seu proveito, porque o vil metal fala mais alto. E há sempre patos que vão no conto do vigário. No caso de Longbourn, mantenho, estou curiosa, por se tratar de uma construção literária passada nos bastidores, acompanhando a par e passo a acção e as personagens que tão bem conhecemos. Um outro olhar sobre a história, ou a história e as personagens vistas pelos olhos dos criados.

O livro, de resto, como já fui espreitar na Amazon (aqui), tem rave reviews: em 82 críticas feitas por gente que quase toda sabe o que diz, 48 atribuem-lhe cinco estrelas e 19 dão-lhe quatro.

À margem, não consigo resistir a mencionar uma personagem que não é referida no artigo, ao listar personagens que nos são muito familiares: a Mrs Danvers de Rebecca. Ou a criada de infância do narrador de Em Busca do Tempo Perdido. E é impossível não suspirar de desgosto por uma tão extraordinária personagem como a Juliana de Eça de Queiroz continuar desconhecida dos amantes da grande Literatura.

Para finalizar, já tinha visto em tempos um muito interessante documentário sobre as condições de vida e a hierarquia da criadagem na Inglaterra vitoriana. Ontem, durante a conversa com a Conceição, encontrei mais dois, que tenciono ver ainda hoje. Aqui ficam os links:

The Unknown History of England's Domestic Servants (este foi o que vi há meses)

The Horrific World of England's Workhouse (o título parece-me desagradavelmente sensacionalista, não posso pronunciar-me porque ainda não vi)

Servants The True Story of Life Below Stairs (três episódios)

De vez em quando gosto de relancear um olhar pelos comentários no YouTube. E neste último documentário encontrei este, escrito há dois meses:

Michael ManganI have recently retired as the proverbial English Butler. My early years were spent working for british aristocracy. I began as a 3rd footman , and worked my way up as I learned the profession.It was fun , good employers, and fellow staff. I was warned to stay away from "new money". But I fell into the trap when there were very few of the older people left. Employers who knew the rules , as did we. The new money crowd , do not as a whole know how to treat staff. I hope a few watch this series.

Subscrever:

Mensagens (Atom)