domingo, 26 de janeiro de 2014

Vem isto a propósito de um post da Luna, há dias, a insurgir-se contra as parvoíces fundamentalistas proclamadas na lusa blogosfera quanto aos seus mui saudáveis pequenos-almoços — parvoíces que tendemos a olhar de revés, invariavelmente acompanhadas que são de imagens retiradas de sites alheios. Nem comentei, seria chover no molhado. Até porque ela sabe como gosto de um bom pequeno-almoço.

Desde sempre. Em dieta ou à vontade, se há coisa de que não consigo abdicar é de pão. E como há muitos anos zelo pelo peso, é apenas e justamente ao pequeno-almoço que me concedo esse enorme prazer.

Durante muitos anos, o meu supremo prazer foi conceder-me ao fim-de-semana um pequeno-almoço à inglesa. O chá omnipresente, muesli (coisa que descobri no princípio dos anos 80) também quase sempre — esta fotografia é anterior à criação do blogue, tem dez anos. E lá está, fidèle comme une ombre, a inesquecível Messy. E sempre um livro, claro, que eu tenho este vício de precisar de leitura quando como sozinha, resquícios de Enid Blyton.

Mas depois veio 2012 e o SOB do cancro. O meu peso a descer para valores alarmantes, os amigos todos em cima de mim, o Ricardo e a Tina os maiores carrascos. Cada um, à sua maneira, tomou o assunto entre mãos. A Tina desatou a ler sobre cancro e alimentação, desatou a cozinhar para mim (e de caminho mudou a alimentação da família). O Ricardo, com a autoridade natural advinda do facto de ser médico e de lá conhecer toda a gente, não deixou pessoa importante do IPO em sossego, a reclamar o melhor para mim, moeu o juízo de toda a gente (e, homem lindo e charmeur por natureza que é, a pôr devaneios nas cabecinhas de muitas enfermeiras e enfermeiros).

Nessa altura perdi mesmo muito peso. Perdi tanto peso que até aldrabei as diárias perguntas do Ricardo, «quanto é que estás a pesar?» Nunca lhe confessei que tinha chegado aos 41 kg, pus sempre mais dois ou três. E acompanhava a coisa com fotografias no Facebook. É que quando gostamos muito de alguém não queremos que se preocupe demasiadamente connosco.

E estas foram algumas das fotografias dos meus pequenos-almoços para o Ricardo. Sempre na cama. Um cancro é um SOB que nos rouba todas as energias, e o cansaço é imenso.

sexta-feira, 24 de janeiro de 2014

À laia de ilustração do post anterior

Isto, minhas boas amigas que insistem em atafulhar os vossos dedinhos curtos e gorduchos de anéis que medem de um terço a metade de cada falange e que, pior ainda, nos maltratam o olhar com imagens ofensivas: isto, minhas boas amigas, isto é que são dedos elegantes. Atentarão, façam-me também esse favor, nas unhacas (se bem que o recorte seja pouco elegante) pintadas sem néon nem fogos-de-artifício, coisa básica que qualquer mulher pode ostentar sem desprimor numa entrevista de emprego.

A imagem, escusado seria provavelmente dizer, foi encontrada no Facebook da Marta Robinson Pereira, autora do muito útil Esmalterapia de Fazer Estalar o Verniz!

Aviso: não tentem isto em casa.

sábado, 18 de janeiro de 2014

Mais vale que se vão os anéis

Uma coisa que muito me intriga nas nossas féxionistas, quando nos estonteiam com as suas composições de vestuário diárias, é a insistência em mostrar-nos mãos gordalhufas de dedos curtos e grossos enfeitadas com anéis ciclópicos que tapam toda a falange (o que, de resto, não é difícil), não sendo raro também que salte à vista que o verniz de gel clama aos gritos por nova aplicação.

Faz-me isto lembrar uma personagem de há muitos anos numa novela brasileira, a Viúva Porcina, retratada por essa fabulosa actriz que é Regina Duarte. Se um anel e um laço enfeitavam, muito melhor ainda muito anéis, muitos laçarotes, e a Viúva Porcina era toda uma montra excessiva e delirante de disparates. Mas a Viúva Porcina era uma personagem de ficção, outro tanto não acontece com as tontices em que tropeço quando abro o feedly.

Devo confessar que adoro anéis, e que até adoro anéis grandes, vulgo cachuchos. Acontece que tenho mãos e dedos para eles, tal como acontece com algumas pessoas cujos blogues acompanho. Essas de dedos finos e compridos em mãos grandes e elegantes podem estar descansadas, isto não é mesmo com elas. É com as outras, as que não têm mesmo noção.

Curiosamente, quem experimenta tudo quanto é moda parva em matéria de anéis é justamente o oposto, as que melhor fariam em estar quietas. De nenhuma das outras, as que têm mãos longilíneas e bonitas, vi fotografias daqueles anéis estranhos que abarcam dois dedos (e não lhes tolhem os movimentos, que sei eu?), daqueles anéis no polegar (reles, lamento!), de anéis a meio da falanginha, que até há poucos anos eu só associava à extravagante Phoebe de Friends, e que só me parecem coisa muita incómoda de usar, para dizer o mínimo.

Mesmo com uma atenção tão intermitente ao que se vai mostrando na blogosfera, já que é com assuidade cansativa que apago aos mais de dois mil posts no feedly, impossível seria não reparar em certas coisas. Esta dos anéis em dedos de açougueira não é de hoje, é de há muito. Miúdas, enxerguem-se. E, já agora, poupem os nossos olhos sensíveis. Esses dedos´em formato salsicha incomodam.

segunda-feira, 13 de janeiro de 2014

Tempus fugit

A última coisa que esperamos, quando ligamos a alguém que é tão antigo na nossa vida que é de toda a vida e para sempre na nossa vida, é que nos atenda o telefone numa cama de hospital, e que nos diga com toda a calma que está internado porque teve um AVC esta manhã.

Dir-me-ão que o cenário não pode ser assim tão negro, já que até me atendeu o telefone, já que até desdramatizou a coisa. Mas eu é que sei. Há pessoas sem as quais não conseguimos conceber a nossa vida, e ele é uma delas. Sempre presente, sempre amigo, sempre terno e solícito, mesmo quando (tantas vezes!) com uma máscara abrutalhada a vestir uma sensibilidade imensa. Sempre a fazer-me rir. Sempre a telefonar-me às horas mais descabidas só para me fazer uma qualquer pergunta pateta (como eu também faço com ele), para esclarecer uma dúvida de História ou de Português, ou de Cinema, ou de Música. O meu Amigo que, no auge da cabra da minha doença, me telefonava às duas e três vezes por dia a querer saber de mim, a fazer-me rir com perguntas tão parvas que nem posso contar aqui.

Esta noite (note-se que falamos coisa de três vezes por semana) liguei-lhe só para lhe fazer uma pergunta que ando a fazer a muita gente, pergunta que depois pode desdobrar-se noutras. A pergunta? Quem foi o grande amor da sua vida? Tenho tido respostas surpreendentes, acreditem. Seria de esperar que um amigo ou amiga casados há coisa de vinte e tal anos nos dessem automaticamente o nome da mulher ou do marido. Mas não. Houve casos em que à minha pergunta se seguiu um grande silêncio, depois um grande suspiro, depois um nome inesperado. E uma história quase sempre muito antiga, uma nota de quase dolorosa nostalgia na voz de quem a conta. É nessa altura que atalho caminho e faço a segunda pergunta: o que foi que correu mal?

Como vos disse, telefonei ao meu amigo para lhe perguntar, out of the blue, quem tinha sido o grande amor da sua vida. A resposta veio sem qualquer hesitação, pronta, imediata. «Foi a João.» Dir-me-ão que, sendo nós dois tão amigos e há tantos anos, eu deveria saber. Mas não, meus bons amigos, essas coisas não são assim tão evidentes, coisas há que nunca dizemos de viva voz, mesmo àqueles que melhor nos conhecem. No caso do meu amigo, o meu amigo de toda a vida e para toda a vida, o Pedro, o meu visitor from Charleston, cavalheiro à antiga, cavalheiro até à medula, a resposta à minha pergunta foi-me extraordinariamente apaziguante, o nome da segunda mulher lançado sem qualquer hesitação. E foi já a rir que o dispensei da segunda pergunta, «o que foi que correu mal?» Nem era preciso responder, sabíamos os dois. O que correu mal foi ele. E concordou comigo.

Perguntei-lhe também sobre o Nuno, ao fim e ao cabo nós dois somos quase de certeza quem melhor e mais intimamente o conheceu. Aí o Pedro hesitou. Amor ou paixão?, perguntou ele. Amor, fui peremptória na resposta. «Paixão acho que foi a... (nome que não é para aqui chamado). Amor acho que fui eu. E você.» E voltámos a rir. O Nuno era pessoa tão pouco de se entregar que provavelmente o máximo de amor que soube dar teremos mesmo sido nós dois — é evidente que os três filhos não entram nesta equação, o que sabemos é que era sempre para nós que corria nos momentos de dor, de desorientação, era connosco que partilhava histórias incontáveis, e talvez inaceitáveis para outros ouvidos que não os nossos.

A banda sonora para tudo isto? Muitas poderiam ser as músicas, prefiro centrar-me naquela que, não sendo a melhor de todas as músicas dos Moody Blues, é a nossa comum favorita. Uma vez, há trinta anos, o Nuno ganhou ao Pedro uma garrafa de whisky no Stone's por causa dela. Eu estava com o João, o namorado nessa época, na mesa triangular por baixo da cabine. O Nuno bateu-me no ombro, «estou a contar consigo para a próxima música, apostei uma garrafa de whisky em como você sabe o que é.» Apurei os ouvidos, expectante, os olhos já postos no querido Pedro Oom na cabine. E às três primeiras notas, ainda antes da entrada da voz de Justin Hayward, encolhi os ombros (esperava coisa mais difícil, diabos!): «Moody Blues, Never Comes The Day.» O Nuno gargalhou, uma garrafa de whisky ganha. O Pedro pagou galhardamente a garrafa, e confidenciou-me que aquela era a sua música favorita dos Moody Blues. Talvez tenha sido nessa noite que a grande amizade de nós dois se tenha estabelecido com maior firmeza, por causa daquela música. E não há seguramente esteio mais forte para uma grande e imorredoira amizade do que uma grande música. Ou um grande livro. Ou um grande filme.

Enorme suspiro. Tudo isso temos em comum, o Pedro e eu. Músicas, livros, filmes.

E vós, queridos amigos? Querem contar-me os grandes amores da vossa vida? A resposta pode (e deve, muito provavelmente) ser em privado, por email ou no Facebook. Bem sabem que sou muito discreta.

quarta-feira, 8 de janeiro de 2014

Ler Devagar. Mas não tanto.

Foi logo depois do lauto almoço que se seguiu à caminhada que contei na entrada anterior. A amiga do Luís que tinha almoçado connosco trabalhava na livraria da LX Factory, insistiu que aparecêssemos por lá. E nós fomos com todo o gosto.

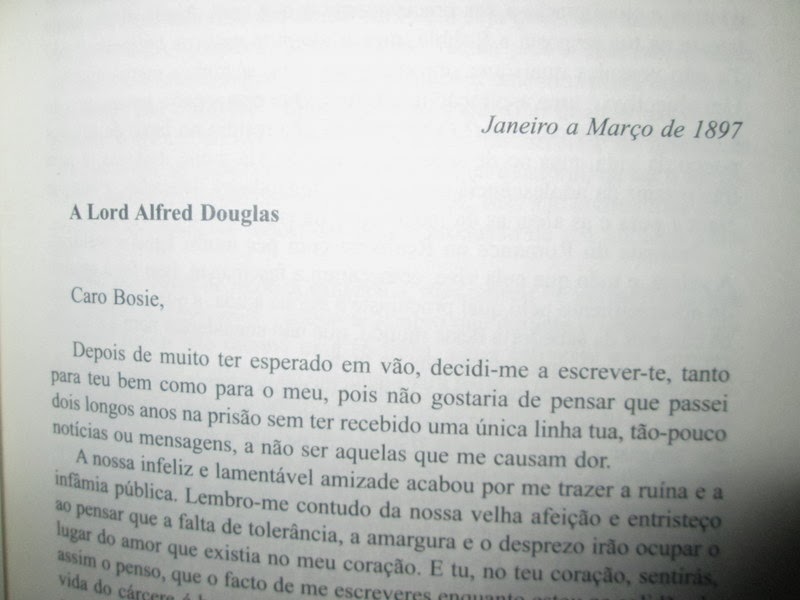

Em má hora, confesso. Dei logo com os olhos na capa de um livro que me pôs a hiperventilar. Ainda antes de pegar no dito já devia saber que ia entrar numa disputa. Sou tão parva! O expositor estava mesmo à frente do balcão, em que pontificava uma senhora de ar teutónico, cabelo grisalho já a atirar para o branco e cortado asceticamente curto, ar tudo menos simpático. Interpelei-a com o livro na mão, «Desculpe, que parvoíce é esta? Isto é o De Profundis!» Deviam ver o ar sobranceiro da senhora, que mentalmente baptizei logo como Frau Helga, olhando desdenhosamente para aquela criatura em trajos de caminhar e que, seguramente, não sabia nada de livros. A criatura era eu e, para desgraça de Frau Helga, sabia mais sobre Oscar Wilde de olhos fechados do que ela com todos os sentidos alerta. Frau Helga despediu altivamente uma frase para reduzir o mosquito (eu) ao silêncio: «Isto é um livro novo.»

Não fosse Oscar Wilde um dos amores supremos da minha vida, não lhe conhecesse eu toda a obra de cor e salteado, fosse eu mais nova, talvez tivesse respondido. Não, com mil diabos! Eu estive no Père Lachaise a 30 de Novembro de 2000 à hora exacta em que se cumpriam cem anos sobre a morte de Oscar Wilde, por coincidência o livro que levei comigo até era justamente De Profundis (há algures neste blogue uma fotografia, nem vou procurá-la agora), aquele último grito desgarrador de uma paixão que só redundou em desgraça. Não dei mais resposta à muito arrogante Frau Helga, dei meia volta e fotografei a capa do livro. E a primeira página de texto. Frau Helga é uma besta, Frau Helga percebe tanto de livros como eu percebo de Física Quântica.

Um livro novo? Frau Helga, por favor! Fique aqui com a digitalização possível do original daquela primeira página. É que o livro (The Complete Works of Oscar Wilde, comprado em Sheffield a 13 de Junho de 1990) tem 1216 páginas e não quero danificá-lo, como tal a qualidade da digitalização é pobre.

Frau Helga, provavelmente, continua a passar informações erradas a leitores sequiosos como eu sou desde sempre.

Foi deliberadamente que me abstive de a contrariar, logo que percebi que a senhora era ignorante. O que me preocupa são as informações esdrúxulas que a senhora possa passar a pessoas genuinamente interessadas nos livros que encontram na Ler Devagar. Frau Helga é uma calamidade.

Uma caminhada memorável

Não sei se ainda se lembram do tom amargo em que aqui me queixei do Corredor Verde de Lisboa, e do medo que me ficou da única vez que me atrevi a tentá-lo. Pois nem cinco minutos passados após a publicação daquele post, logo o Luís veio em meu socorro, oferecendo-se para me acompanhar numa caminhada por aquele corredor em simultâneo apetecível e assustador, e logo na manhã seguinte. O Luís é um veterano da blogosfera, ainda mais antigo do que eu, e o seu Don Vivo (que fez dez anos anteontem) foi um dos primeiros blogues que comecei a acompanhar, há mais tempo do que convém dizer, que já somos todos assim um bocadinho a atirar para o vetusto.

Minhas amigas com a mania de que são mulheres liberadas, vão por mim, que já cá ando há mais anos: um homem dá um jeito do caraças! Foi só ver a afoiteza com que eu, devidamente escudada por um cavalheiro, me aventurei por aquelas veredas da mata de Monsanto que antes me tinham inspirado tal temor que percebi, logo ali e na hora, que a coisa era demasiado forte para mim. Acrescia que o cavalheiro era um lobo do mar com um sentido de orientação infalível, em encruzilhadas dúbias sempre a escolher sem hesitação o caminho certo. Foram três horas de muito palrar, a conversa caprichosa como eu gosto, a passar por livros, filmes e música, muito riso à mistura.

Some-se a isto um dia de sol glorioso (um dia criador, como diria Eça), o milagre de todo aquele verde a envolver-nos, e talvez comecem a ter uma pálida ideia da nossa caminhada. Recomendo a todos o Corredor Verde de Monsanto. Mas não se aventurem sem companhia.

Fizemos 12 quilómetros certinhos, assim me disse o meu pedómetro quando chegámos à LX Factory para almoçar. A pé, pois claro. E quando já estávamos a deleitar-nos com um muito merecido gin tónico. Foi também nesse almoço que percebi que era mais forte do que o cigarro: uma amiga do Luís entretanto encontrada sentou-se à mesa e almoçou connosco. Fumou pelo menos uns seis ou sete cigarros, e eu consegui resistir sempre à tentação de lhe pedir um.

Alvíssaras para quem conseguir explicar aquele par de mules abandonado nos confins de Monsanto

O coro de gargalhadas que esta sinalização teve! Só conseguíamos pensar em Astérix, numa placa a apontar Roma em todas as direcções. Porque, obviamente, todos os caminhos vão dar a Roma.

O resto da história fica para o post seguinte. Que vai ser agreste, aviso já.

Cansada de consumismo

Vamos lá falar a sério. Mulher que sou, sou tão atreita a apelos publicitários as the next person. Mas, mais importante do que ter uma carteira com fundos limitados, continuo a ter um cérebro pensante. Precisamos mesmo de todas aquelas parvoíces de roupa que não nos acrescentam nada? Precisamos mesmo de todos aqueles cremes, quase todos muito caros, para encharcar as trombas? E de todas aquelas sombras, iluminadores, primers e o diabo a quatro?

Acho que não, minhas boas amigas. Algures entre os vinte anos e os trinta e tal, converti a minha casa de banho numa espécie de sucursal de uma perfumaria das caras, como eram as da Loja das Meias ou a Anita da Av. de Roma. Uma parva compulsão de consumo, de que em boa hora me livrei. Não preciso daquela parafernália toda, que só preenche espaço e, na maior parte das vezes, tem uso muito limitado. A verdade é que tendemos a esquecer dezenas de produtos comprados e a circunscrever-nos sempre aos mesmos básicos.

Meros exemplos: para que raio vou eu comprar não sei quantas paletas de sombras para os olhos com umas 80 tonalidades diferentes, se na verdade uso apenas três ou quatro, sempre as mesmas? Para que raio vou largar dinheiro na Zara a comprar mais versões do mesmo que há muito mora no meu armário e com melhor qualidade? Para que raio iria eu comprar uma trench coat manhosa se tenho há vinte e muitos anos a mais nobre de todas, e continua radiosa como se tivesse sido comprada hoje?

Deus Nosso Senhor seja louvado, que me deu bom senso.

terça-feira, 7 de janeiro de 2014

Post com um destinatário único

Dois destinatários, vá lá. O caríssimo José Pacheco do Profissão: Leitor (o dele e o Dois Dedos de Conversa da Helena são, seguramente, os meus blogues supremos entre alguns outros que também tenho em elevadíssima consideração; e afecto, porque há uma altura em que isto dos blogues extravasa e surgem laços insuspeitos). A Helena, por exemplo, é uma das pessoas mais completas (senão a mais completa) de quantas pessoas com quem tive a alegria e o privilégio de me dar em oito anos de blogosfera. O segundo destinatário é o meu muito querido amigo Carlos, meu cúmplice num blogue de viagens que começou por ser de três até que o nosso Zé nos faltou, fez no passado dia 17 de Dezembro três anos.

Há uns bons anos, coisa de treze, emprestei ao Carlos um livro que é um dos livros da minha vida: Au Plaisir de Dieu, de Jean d'Ormesson. Passou a ser para ele aquilo que havia muito era para mim, um dos livros da sua vida. E que redescubro agora, com uma felicidade que nem sei explicar e que, a saber, talvez se traduzisse mais eloquentemente na Parábola do Semeador, no Evangelho Segundo S. Mateus. De tal forma que hoje me reenviou uma mensagem acabada de receber, e que passo a reproduzir. O meu querido Carlos é um homem à antiga, bebeu fundo na fonte da cultura francesa. Ainda me lembro de uma noite em que ele e o nosso querido inesquecível Zé foram buscar-me para jantar, pararam o carro em frente da minha janela. E eu desmanchei-me a rir ao ver o Carlos a brandir Au Plaisir de Dieu, que eu lhe tinha emprestado com um severo «olha que isto tem uma volta na ponta!»

Esta noite o Carlos mandou-me esta mensagem, em partilha do nosso amor por este senhor, bem merecedor de um Nobel da Literatura.

Jean d'Ormesson

est un fin linguiste!

Un nouveau

mot dans le dictionnaire Larousse!

Je vous

prie d'enregistrer le dernier mot de notre belle langue française, avec la

définition par l'un de ses plus farouches défenseurs: Jean

d'Ormesson.

L'INAPTOCRATIE!

Un billet

d'humeur de Jean d'Ormesson!!

INAPTOCRATIE: un

système de gouvernement où les moins capables de gouverner sont élus par les

moins capables de produire et où les autres membres de la société les moins

aptes à subvenir à eux-mêmes ou à réussir, sont récompensés par des biens et

des services qui ont été payés par la confiscation de la richesse et du travail

d'un nombre de producteurs en diminution continuelle.

PETITE QUESTION :

Il n'y a pas lieu de

désespérer parce que comme l'a dit

Margaret Thatcher : "Le socialisme ne dure que jusqu'à ce que se

termine l'argent des autres."

Ou comme

l'a dit Winston Churchill : "Les socialistes, c'est

comme Christophe Colomb, quand ils partent ils ne savent pas

où ils vont et, quand ils arrivent, ils ne savent pas où

ils sont."

D'où

l'invention du GPS: Guide Pour

Socialiste!

A

l'école primaire des socialistes,

on apprend les 4 opérations :

— L'addition des impôts

— La

soustraction des revenus

— La multiplication

des fonctionnaires et des immigrés

— La division du travail.

Aux élections prochaines, votez pour Ali Baba. Au moins vous serez surs de

n'avoir que 40 voleurs.

JEAN D'ORMESSON

segunda-feira, 6 de janeiro de 2014

João Maria Tudela, Eusébio e o Benfica

O mais certo é que o nome de João Maria Tudela não vos diga nada. Nos anos 60, na época de ouro do nacional cançonetismo, chegou a ter considerável popularidade, mas confesso que dele só me lembro de uma única canção, tão miúda era na altura.

Era um grande senhor, distintíssimo, sempre impecavelmente vestido e de trato palaciano. Casou muito tarde com uma mulher trinta anos mais nova, e parece que o casamento foi muito feliz. Foi com ela e com os dois filhos que tiveram que o vi com frequência a almoçar no antigo Pátio (restaurante cujas memórias nos últimos dias parecem apostadas em perseguir-me), no Cartaxo.

E foi num desses encontros de acaso que o Pedro, com quem eu estava e ele tinha vindo cumprimentar à nossa mesa, me contou uma história deliciosa.

João Maria Tudela era um adepto fervoroso do Benfica. Na época mais grandiosa do clube, os anos 60, a época de Eusébio, raramente perdia um jogo. E certa tarde no Estádio da Luz, mal o jogo começa, ao fim de dois ou três minutos, Eusébio dispara um daqueles golos que dele fizeram uma lenda. Acto contínuo, João Maria Tudela levanta-se, rasga vigorosamente o bilhete e vai começar a afastar-se quando um dos amigos com quem estava lhe pergunta, desconcertado, «mas onde é que vais?»

— Vou comprar outro bilhete, que este já está pago.

domingo, 5 de janeiro de 2014

Adeus, Eusébio

Ainda o vi jogar, vantagens de ser mais velha.

A jogar nos dias de hoje, seria multimilionário, e cedo teria sido levado do Benfica. Ao qual foi sempre fiel, era o seu Benfica. E o Benfica também foi leal para com ele. Haverá muitas pessoas que tenham visto ser-lhes erguida uma estátua ainda em vida?

A jogar nos dias de hoje, seria multimilionário, e cedo teria sido levado do Benfica. Ao qual foi sempre fiel, era o seu Benfica. E o Benfica também foi leal para com ele. Haverá muitas pessoas que tenham visto ser-lhes erguida uma estátua ainda em vida?

Mais do que património nacional, Eusébio tornou-se património mundial. Falava-se em Portugal e o primeiro nome que vinha à cabeça de quem, muitas vezes, nem seria capaz de nos apontar no mapa, era o dele: Eusébio. Como aqui em Love Actually (2003), referido por Colin Firth.

Eusébio para sempre!

sábado, 4 de janeiro de 2014

Guilty pleasures

A página da Marta no Facebook é para mim uma permanente fonte de gargalhadas. Temos várias paixões em comum, Beatles e gatos à cabeça de todas. Há outra paixão dela, os vernizes de unhas, não sendo outro tanto para mim, que me aventuro muito pouco nas cores e recuso com firmeza brilhos, enfeites, bonecada e quejandos, em que a vou acompanhando sempre, não vá apresentar-me de repente uma tonalidade irresistível. Tal como, aliás, faço com a Miss Verniz. Com abordagens diferentes, o blogue da Marta sempre em tom jocoso (tinha de ser!), ambas prestam um valioso serviço público à nossa vertente galinhola. Entre ambas vou sabendo de tudo o que pode interessar-me em matéria de vernizes, e não preciso de mais. Havia um outro blogue fabuloso na matéria, de uma pequena holandesa. Parado há dois anos e meio (disse-me a Marta das razões), deixo-vos com o nome, porque ainda podem consultá-lo e pode ser-vos muito útil. Lacquerized.

Mas voltemos à Marta. Ambas somos anglófilas perigosas (Izzie, junta-te a nós!). Coincidimos em embirrações e afectos quanto à família real britânica: ambas veneramos a Rainha, ambas gostamos e sempre gostámos imenso do Príncipe de Gales e da Duquesa da Cornualha, ambas embirrámos sempre com a Princesa de Gales, manipuladora daqui até à estratosfera.

E foi justamente por causa de Diana, Princesa de Gales, que a fotografia abaixo surgiu. Em conversa com a Marta, e a coisa veio perfeitamente a propósito, perguntei-lhe se já tinha lido The Diana Chronicles, de Tina Brown. A Marta não sabia do livro, mas disse-lhe aquilo que continuo a achar dele: uma óptima biografia, e imparcial. Se era para cascar (a parte com que mais nos identificávamos), Tina Brown lá estava, devidamente secundada por testemunhos indubitáveis; se era para falar da princesa em termos laudatórios, Tina Brown também lá estava, mas muito menos, claro — ao fim e ao cabo trabalhava com os elementos possíveis.

Entusiasmada, a Marta correu para a Amazon, encontrou o livro, encomendou-o. E devorou-o de fio a pavio. E, duas ou três semanas mais tarde, brindou-me com a imagem abaixo, só para mim, à laia de agradecimento. Perfeitamente ilustrativa do seu sentido de humor, muitas vezes pérfido e sempre delicioso. É que a Marta também faz produções fotográficas. É capaz de se vestir e de montar todo um cenário apenas para obter um efeito cómico. Junte-se a isto uma cara extraordinariamente expressiva e o resultado pode ser qualquer coisa como a imagem abaixo.

sexta-feira, 3 de janeiro de 2014

Balanço(a) final das festas

A minha amiga Marta (todo un personaje, como diriam os nossos vizinhos espanhóis) passa a vida a desencantar pérolas que depois publica no Facebook, para gáudio de quem a acompanha. Como esta, com que nos mimoseou esta tarde.

Life Downstairs

«“If I were reading this diary,”

Virginia Woolf wrote in her journal, in 1929, “I think I should seize with

greed on the portrait of Nellie, and make a story—perhaps make the whole story

revolve around that—it would amuse me. Her character—our efforts to get rid of

her—our reconciliations.” Woolf was referring to Nellie Boxall, the domestic

servant who spent eighteen years with the Woolfs until her tumultuous

dismissal, in 1934. (Woolf didn’t elaborate on the cause, writing only that it

ended with Nellie standing in the kitchen, “grasping a wet cloth at the sink

and staring.”) Nellie so occupied Woolf’s thoughts that, as Alison Light

reports in her wonderful 2008 book, “Mrs. Woolf and the Servants,” “Virginia

wrote obsessively about Nellie in her diaries and letters.” Nellie-related

anecdotes—her refusal to make marmalade, her “rather waspish” behavior toward

unannounced guests, the fact that she gave notice ten times in six years—crop

up everywhere in Woolf’s writing; so much, in fact, that “editors have been embarrassed

by their superfluity.”

At the turn of the twentieth

century, domestic service was the single largest occupation in Britain, as well

as the greatest economic provider for women. By 1850, eighty per cent of

servants in middle-class homes were female. As Light persuasively argues, “The

history of service is the history of British women.” And yet servants are a

ghostly presence in the literature of Woolf’s time. They are seen and unseen,

both part of the family and perpetual outsiders. In 1941, Woolf wrote a scene

that included a lavatory attendant, but later drafts of the same piece

contained no sign of her. “The shadowy outlines of the poor and of servants can

be seen in many of the earlier versions of Woolf’s work,” Light writes. “Why

did she so often blue-pencil them out?” Light theorizes that Woolf “was driven

by the urgent need to handle and reshape what she found unaesthetic, even

repulsive, especially when it concerned the life of the body.” And what greater

reminder is there of the life of the body than a person whose role is to

administer to it?

Woolf wasn’t the only one to

“blue-pencil” out the servants. While literature is filled with famous

governesses—Brontë’s Jane Eyre, Thackeray’s Becky Sharp, and the unnamed

narrator in James’s “The Turn of the Screw,” to name a few—the same isn’t true

for housemaids. (There’s the famous exception of Pamela, Samuel Richardson’s

eighteenth-century housemaid, who undergoes a long and torturous seduction at

the hands of her master, but she is one of the few who is fully at the center

of a novel.) The distinction is important: governesses had a degree of literacy

and social mobility that housemaids did not; they were largely middle class,

and, but for their clothes, they could pass as members of the upper class. But,

unlike governesses, housemaids were essential to the functioning of most

Victorian homes. As Light writes, “Without all the domestic care and hard work

which servants provided there would have been no art, no writing, no

‘Bloomsbury.’ ”

This hard work went largely

unacknowledged in literature until the second half of the twentieth century,

when the diminishing presence of household staff in English society coincided

with an increased demand for first-person accounts of servants’ lives. Lucy Lethbridge,

in “Servants,” a history of domestic service, lists many such memoirs: “Below

Stairs,” the best-selling 1968 autobiography of Margaret Powell, a former maid;

Jean Rennie’s “Every Other Sunday”; and countless how-to books by ex-butlers,

with titles like “Ager’s Way to Easy Elegance” and “Butler’s Guide: Clothes

Care, Managing the Table, Running the Home and Other Graces.” Between 1971 and

1975, “Upstairs, Downstairs,” the British television series about the goings-on

in an Edwardian household, reached an estimated billion viewers worldwide.

We are now in the grip of another

servant renaissance. Powell’s sequel to “Below Stairs,” called “Servants’

Hall,” was published in 2013; the memoir “Rose: My Life in Service to Lady

Astor,” from 1975, is back on the shelves as a new Penguin paperback; and “Life

Below Stairs: The True Lives of Edwardian Servants” was published in 2012.

Servant-focussed movies like “the Butler” and “The Help” have captured the

attention of Hollywood, and then, of course, there’s “Downton Abbey,” ITV’s

runaway hit show.

Perhaps the most distinguished and

powerful example of this newly revived genre is Jo Baker’s recent novel,

“Longbourn,” which asks readers to think of the unpleasant chores that make up

the unwritten backdrop to one of the most celebrated novels in English

literature. Those familiar with “Pride and Prejudice” know that, midway through

the Jane Austen novel, Elizabeth Bennet embarks on an expedition to Derbyshire

with her aunt and uncle, where she and the Gardiners visit the magisterial

grounds of Pemberley, Mr. Darcy’s estate. But few readers wonder who looks

after the four Gardiner children while their parents are away. We read that the

little ones stayed behind in Longbourn, with the Bennets, but, swept up in the

impending romance between Elizabeth and Mr. Darcy, we don’t give these

practical arrangements much thought. But in Baker’s retelling, which is

centered on the Bennets’ young housemaid Sarah, the Midlands trip is the cause

of “a deal of extra trouble, and noise, and meals, and washing…. shitty

nappies, the wetted beds: the work.”

In “Longbourn,” pumps are cranked,

buckets are filled, chamber pots are emptied into reeking outhouses. We read

about servants’ “footsore hours” and backbreaking tasks, and we encounter the

Bennet sisters mostly via their soiled linens, “their sweat, their stains,

their monthly blood.” In Baker’s novel, Kitty and Lydia, the younger Bennet

girls, treat the servants insufferably, while Jane and Elizabeth are as

benevolent toward them as social restrictions allow. They give the maids their

old dresses, and even books, though they don’t mind dispatching a young maid

into the driving rain to buy shoe roses. (Austen writes, “The very shoe roses

for Netherfield were got by proxy.”)

“Pride and Prejudice” experts can

take pleasure in Baker’s fidelity to the details of the Austen novel: as she

explains in an afterword, every carriage that the Bennets take in “Pride and

Prejudice” awaits them in “Longbourn”; every meal the family eats in the former

book has been prepared in the latter. But the book’s greatest strength lies in

its precise, unsparing descriptions of the physical squalor and destitution of

nineteenth-century downstairs life. “He was dirty,” she writes of James. “His

fingernails were black, his hair filthy, there was a rime of grey about the

skin and clothes. And the clothes themselves looked as though they’d been

stolen off half-a-dozen different washing lines.” Mr. Darcy studies Sarah “as

if she were an unconsidered household item that had abruptly ceased to

function.” And Sarah, in turn, offers, a slanted, skeptical look at Austen’s

much loved heroines. Glancing at Elizabeth, before they depart for Pemberley,

Sarah reflects, “Perhaps it was not an easy thing, to be so entirely happy.

Perhaps it was actually quite a fearful state to live in—the knowledge that one

had achieved complete success.” In this telling, Elizabeth has nothing more to

aim for—it is Sarah who keeps striving to blaze her own path in life.

Adaptations of “Pride and Prejudice”

are not new, of course. We’ve seen everything from “Bridget Jones” to a

portrayal of Lizzie’s past as a zombie hunter. But “Longbourn,” with its

emphasis on the live-in servants, offers an especially appealing, and timely,

reworking of the classic. What accounts for the sudden burst of interest in

life downstairs? The answer may be related, in part, to our troubled economy

and to a new sense of reluctant identification with the nineteenth-century

underclasses. Stories about servants offer us a two-fold consolation:

unfettered access to the lives of the upper classes, as well as a kind of

schadenfreude in observing the narrow lives of British servants more than a

hundred years ago. The economy may be tanking, but at least we don’t have to

unload stinking chamber pots into the sewer. We may not be swimming in

champagne but, as the surge in servants’ literature reminds us, we could do far

worse. We indulge in a tendency to subsume our present problems in a fiction

about the past.

Baker’s novel goes beyond escapist

fantasy, drawing subtle comparisons between past and present. Much as Jean

Rhys’s reimagining of “Jane Eyre” through a postcolonial perspective became

popular in the late nineteen-sixties, when “Wide Sargasso Sea” was published,

so is Baker’s class-conscious reconsideration of “Pride and Prejudice”

representative of our own time. Theirs is not a restrictive view of the past

but an inclusive one, similar to Kazuo Ishiguro’s in his nuanced depiction of

Stevens, the aging butler-narrator of “The Remains of the Day.” In the novel,

Stevens gradually comes to term with certain unattractive truths about his

former employer, Lord Darlington. Toward the end of the book, Stevens’ fierce

sense of loyalty is suddenly shot through with a hint of rebellion:

Lord Darlington wasn’t a bad man. He wasn’t a bad man at all. At least he had the privilege of being able to say at the end of his life that he made his own mistakes. His lordship was a courageous man. He chose a certain path in life, it proved to be a misguided one, but there, he chose it, he can say that at least. As for myself, I cannot even claim that. You see, I trusted. I trusted in his lordship’s wisdom. All those years I served him, I trusted I was doing something worthwhile. I can’t even say I made my own mistakes. Really—one has to ask oneself—what dignity is there in that?

This kind of rebellion also crops

up, and is expanded upon, in “Longbourn,” leading Sarah to reflect that “no one

should have to deal with another person’s dirty linen.”

Photograph:

London Stereoscopic Company/Getty»

Por mais que abomine a exploração despudorada dos valiosos e apetecíveis filões que podem ser romances muito amados por sucessivas gerações de leitores, e temos exemplos deploráveis como há coisa de vinte anos aquela absurda e revoltante continuação de E Tudo O Vento Levou ou, mais recentemente, o sacrilégio de que Os Maias foi vítima, a verdade é que este romance de Jo Baker, Longbourn, me despertou grande curiosidade, e não sinto que violente a minha paixão pela obra-prima que lhe deu origem. Porque não toca na história que conhecemos de cor e salteado, ainda que a cada renovada leitura possa sempre surpreender-nos por mais um pormenor que antes nos tinha passado despercebido, prova inequívoca da grandeza da criação do escritor. Longbourn não acrescenta nada a Orgulho e Preconceito, acaba onde acaba o original, com o casamento de Lizzie e Mr Darcy. Não vemos a nova Mrs Darcy principescamente instalada em Pemberley a tomar um chá benevolente com a Miss Bingley que tão pouco simpática nos é ao longo do livro, e que provavelmente só não teria acabado os seus dias como solteirona amarga instalada em casa do irmão ou da irmã porque dona de apetitoso dote.

Se Beaumarchais deu uma continuação desencantada (e revolucionária, muito seguramente um dos pequenos rastilhos isolados que, todos somados, levaram à tomada da Bastilha em 1789) à sua deliciosa peça O Barbeiro de Sevilha, estava no seu direito, a peça era sua e dela podia fazer o que quisesse, e assim nasceu As Bodas de Fígaro. Que tais obras tenham dado origem a duas das mais soberbas construções musicais que a humanidade conhece, a primeira pela mão de Rossini e a segunda por Mozart (e Da Ponte, convém não esquecer o extraordinário libretto) pouco interessa agora. O que me repugna é que estranhos venham mais tarde pegar em extraordinárias obras que se tornaram património cultural de todos para as usar em seu proveito, porque o vil metal fala mais alto. E há sempre patos que vão no conto do vigário. No caso de Longbourn, mantenho, estou curiosa, por se tratar de uma construção literária passada nos bastidores, acompanhando a par e passo a acção e as personagens que tão bem conhecemos. Um outro olhar sobre a história, ou a história e as personagens vistas pelos olhos dos criados.

O livro, de resto, como já fui espreitar na Amazon (aqui), tem rave reviews: em 82 críticas feitas por gente que quase toda sabe o que diz, 48 atribuem-lhe cinco estrelas e 19 dão-lhe quatro.

À margem, não consigo resistir a mencionar uma personagem que não é referida no artigo, ao listar personagens que nos são muito familiares: a Mrs Danvers de Rebecca. Ou a criada de infância do narrador de Em Busca do Tempo Perdido. E é impossível não suspirar de desgosto por uma tão extraordinária personagem como a Juliana de Eça de Queiroz continuar desconhecida dos amantes da grande Literatura.

Para finalizar, já tinha visto em tempos um muito interessante documentário sobre as condições de vida e a hierarquia da criadagem na Inglaterra vitoriana. Ontem, durante a conversa com a Conceição, encontrei mais dois, que tenciono ver ainda hoje. Aqui ficam os links:

The Unknown History of England's Domestic Servants (este foi o que vi há meses)

The Horrific World of England's Workhouse (o título parece-me desagradavelmente sensacionalista, não posso pronunciar-me porque ainda não vi)

Servants The True Story of Life Below Stairs (três episódios)

De vez em quando gosto de relancear um olhar pelos comentários no YouTube. E neste último documentário encontrei este, escrito há dois meses:

Michael ManganI have recently retired as the proverbial English Butler. My early years were spent working for british aristocracy. I began as a 3rd footman , and worked my way up as I learned the profession.It was fun , good employers, and fellow staff. I was warned to stay away from "new money". But I fell into the trap when there were very few of the older people left. Employers who knew the rules , as did we. The new money crowd , do not as a whole know how to treat staff. I hope a few watch this series.

Subscrever:

Mensagens (Atom)